�O�X�������Ă��F���������������狻���Ȃ��̂��Ǝv���Ă���

���̊Ԃɂ��������Ă邶���������

�J���X�̑��B���A�}�O�l�`�b�N�X�^�[���[�ʼnt�̔|�n�ɋ�C�������݂Ȃ���

�X�g���X�Ƃ��������X�ɂȂ肻��

100rpm�ł������̂悤�ȋC�������

��o���݂��������ǁA

CPU�t�@���Ɏ��Γ\��t����̂́H

>>8 >>10 �ԈႦ��>>8 ����Ȃ���>>9 ������ �����H�łȂ���Αf���ɉ�]�e�[�u���̕����ǂ�����

>>1 �X�������������̂Ŋ��Ŕ`���ɗ�����

��{�I�Ȃ��ƂŐ\����܂������Ă�������

>>17 ���Ȃ��Ƃ����������瓜���͋z���o���Ȃ����

�������A�\�ʂ��E�ۂ�����q���A�E�ۂ����|�{�t�ō͔|���閳�ېA���ł́A���w�E�̂悤�ɁA�|�{�t�ɗ^�����������������̑�������āA�A���炳���邱�Ƃ��ł��A�������ł͂��ƕ��ʂɍs���Ă��܂��B����͓�������肷������������Ȃ��̂ʼn\�ɂȂ�

>>22 �������Ă顂��낢�댩�Ă邪����C�����˂�w

�ߑ��P�[�X�����ɂ��ĉ����ɃA���R�[�������v�ݒu���������̂ł���Ă邪�A

�ߑ��P�[�X�ɃG�^�m�[�������Ă���A���R�[�������v�g���ƔR���オ�肻���ŕ|����

�֘A�X���ŏo�Ă�PPM���Ė�܂̖��O�������̂�����킵���I

�O�X�����ƃA���R�[���̑���ɋt������H�������Ƃ�

�����x���x���R�j�E�� or �I�X�o��(���i��)����

�~�@�����x���x���R�j�E��

�O�X���̖��O�̂܂܁A�ė��Ă��ė~���������ȁE�E�E�B

>>31 �E�ۂ͖����G�^�m�[�����p����_���H

���E�E�E�B

�����G�^�m�[�����70%�G�^�m�[���̕����E�ۗ͋����ł���B

>>36 �͎��� ����Ȃ��Ƃ͏펯����͂Ȃ�>>36 ���ˑR�����o�������� �C�\�v���s���A���R�[������_���Ȃ̂��ȁH

�p�b�^���������ݖ����Ȃ����ȁc

��Ő���オ���Ă��A���R�[���̘b�����ǁA�����w�̏��łɎg����ł���H

���X�ߑa�����祥�

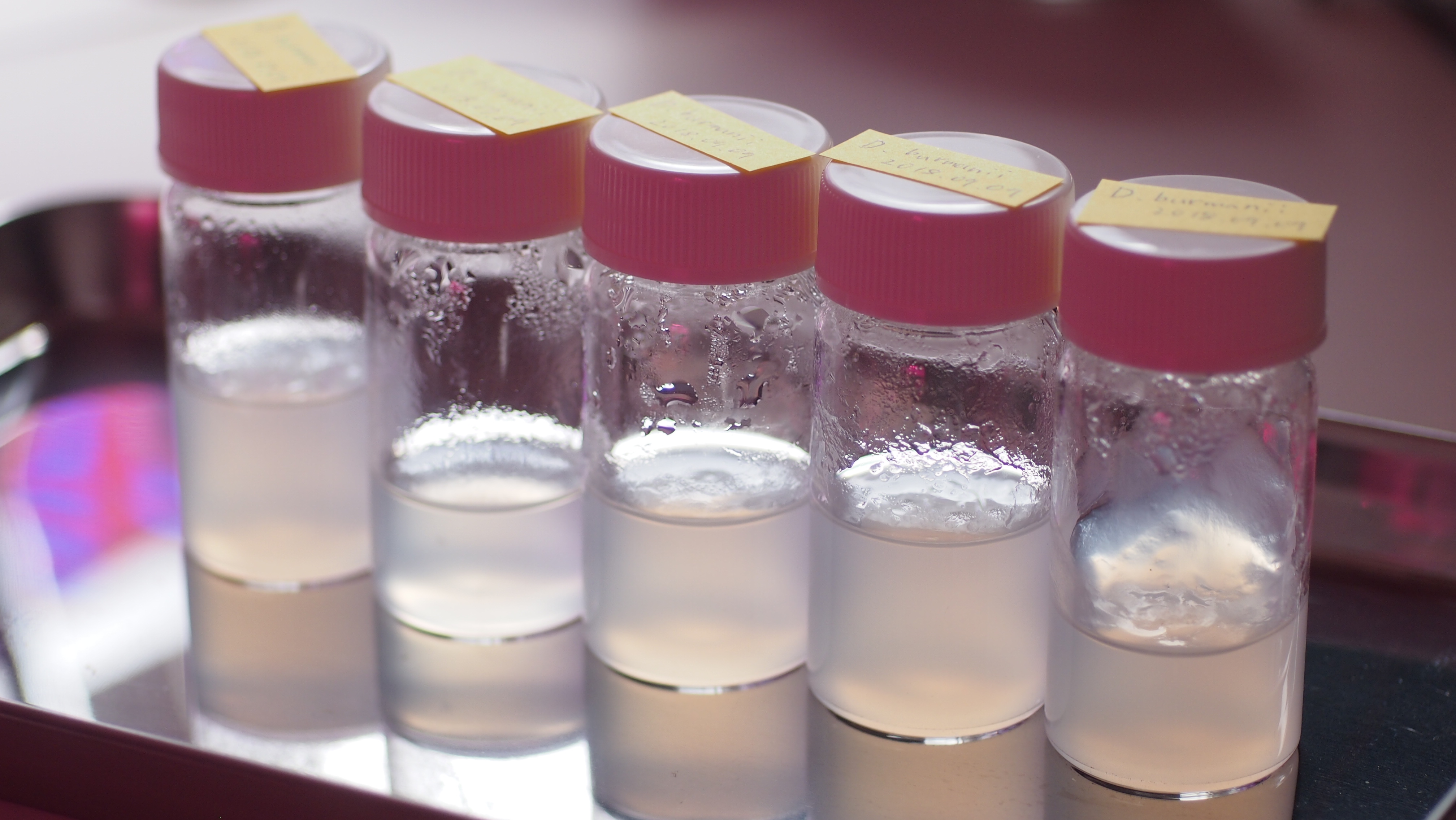

�ԕ��NJώ@�p�Ɋ��V�|�n��①�ɂŔ��N�ȏ�ۊǂ��Ă���R���j���N�Ɍ`���]�����Ă���

���ǖ��ۑ���Ȃ�ʓ|�������̂́B

�N������y�ɍ��閳�۔��̕��@���m�����Ă���

�u���۔� ����v�ō��͌�����B

���C�ł��������

�v�͔���������э��܂Ȃ��Ⴂ���̂�

�l�Ԃ����������Ńz�R�����������B

�z�����O����C����@�����삷��

>>54 ���۔��̒���S�����ʃe�[�v�ŕ������祥�(�K��

>>56 �V�����[�𗁂т���͂��Ȃ����ǁA�|�n�������鎞�͑S���ł���Ă܂��B

�A���ł�STAP�זE�Ɠ������@�ŒE������������ψًN����ɂ����Ȃ����肷��낤���H

�z�����������ł��ĈӖ�����Ȃ��H

�N�G���_�P�ƒY�f���Ƃ��Ĕ|�n��������R���^�~���邩�ȁH

�N�G���_�ċۂ����p�����Ȃ��H�Z�x������������

�זE����̑��x�������قnj����R���܂݂����ȋۗ}���܂����������

�R�������g���Ƃ����������炵����

���a�̐̂̌Â��K�[�f�����C�t��

�ŋ߁A���ہE�E�ۂ̘b���肾�ˁE�E�E�B

�|�̎E�ی��ʂ͂ǂꂭ�炢�Ȃ̂��^�₾���ǖʔ����� >>70 �@���s�Ⴊ���܂�ɏ����I�����ď����̂��p�����������x�� ���ۥ�E�ۂ��N���A�ł�����9���͏I����Ă邾��펯�I�ɍl����

�e�ʂ̖ꂿ���́A�̃V���s�W���[���̃����N�����̎d�����Ă���������

�|�n�Ƀo�i�i�̔���ꂽ��|�X�g�n�[�x�X�g�������ăJ�r�����Ȃ�����

���R�E�̍R�ې����ƌ����v���|���X�B��ɓ����Ώۂɕt���ۂɌ������̂�����

�v���|���X�͔M�Ɏア����������I�[�g�N���[�u�ł��Ȃ���ˁH

�~���|�A�̏o�Ԃ��B��������

�͂���Ƃ����āA�ǂ�Ȃ�g���Ă܂����H

���ȏ��ǂ����10�{�ʂ͂����Ĕ��߂邶��ʖځH

>>78 �v���|���X�ʼn��M���_���Ȃ͍̂y�f�����邩�炶��Ȃ����������H

�悭�݂���̔��I�����ĂȂ��Ă�����

�Ă��|�{�ɒʏ�g����h���܂ł��������

���p���x��(?)�̏��x�Ȃ�_��̖��O�ŃO�O���Ĉ����Ƃ��Œʔ�

�x���W���A�f�j��(BA)�Ƃ��I�L�V�x�����Ƃ��͓��{�_�ƃV�X�e���Ŕ�����

BA��NAA�̎����gg�����畁�ʂɔ��������ȏ����o�Ă���ˁB

�}�ɏ������ݖ����Ȃ��ˁB

�����̈��͓炾�Ɩڈ�t���g�����

>>92 �L�@�����ꂽ�ق��������͕̂����邯��

�I�[�g�N���[�u�Ƃ����͓�ŕs�������Ȃ��E�C���X���Ă���́H

����ς�ŋێ��ɖ��Ȃ��Ȃ�܂���

�h���[���W�����{������������N���[���x���`���������ȁ`

���삩���Â���_���Ȃ�H

���i�N���[���x���`�ז��Ȃ��

�ߑ��P�[�X�����u�����āA���ɃA���R�[�������v�B

�ߑ��P�[�X�̌��_�͍ގ���PP���R���₷��

�J�C���Y�̎ߋ���ߑ��P�[�X

����J�C���Y�Ō��邽�тɃN���[���{�b�N�X�ɉ����������Ǝv���Ă���

������ߐ��ă}�X�N������

�w�p�ʂ蔲������ۂ͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ��ł��傤��

�|�{�̃X��������Ƃ́I

�f�l�̍l�������ǁA���ʂ̗n�܂Ɛ��Ō��݂ɗn�����Ă������ďo�Ȃ��Ȃ�����

>>109 https://www.jstage.jst.go.jp/article/hrj/11/2/11_205/_pdf �n�C�|�l�b�N�X�|�n���ĕ��ʂɈ��͓�Ŗŋۂ��đ��v�H

�n�C�|�|�n�Ė��O������Ƃ��肢���܂���

>>113 414 �F�ԍ炩����������F2014/07/07(��) 10:17:51.47 ID:xBezLemX http://www.vitroplantslab.com/ http://www.vitroplantslab.com/p/item-detail/detail/i6.html �j�̃L�b�g����Ă���Ă݂����ǂ߂�����ȒP�B�Ԍs�|�{���Ă݂����ǑS�R�R���^�~�Ȃ��B �ۂɌ�����͑��̓~�g�R���h���A&�t�Α̂ɂ��������Ⴄ����A

>>115 >>114 >>115 �����_��������Ȃ��A���ɐA���z�������h���Đ����_���₹�Ȃ�����

>>115 >>119 �|�n�ɓ�������Ό���������K�v�Ȃ�����A�u������LED���Ǝ˂���K�v

>>122 >>122 ��������₵�ɂȂ��

���Ȃ݂ɔ����Ȃ�̂̓N�����t�B������������y�f�����v�����Ȃ���

BA��1mg�K�v�Ȃ���3%�̃r�[�G�[�t�܂���33mg�قǂ�0.033mL(33��L)�ŊԈႢ�Ȃ��ł���ˁH

���ȃ��X������>>115 �̃��B�g���v�����c��BA��1mg�����Ă�MS�|�n���Ă�� �t�́A�ő̂ɂ�����炸�����������ʂ̖�܂�ʂ��鎞�ɂ́A�܂���߉t������Ă�B >>127 �̗Ⴞ�ƁA�r�[�G�[�t�܂�0.5 mL�����50 mL�̐��Ŋ�߂��āA��߉t��3.3 mL���A�݂����ȁB >>129 ����ppm�ɂ��Ă�IAA��IBA�ŐA���ɑ��銈�����Ⴄ�����B

>>131 �J���X���S�R�ĕ������Ă���Ȃ��c

�J���X����̍ו����Ȃ�A�z�������t���[�̔|�n�ŋN���邱�Ƃ������

�ꉞ�z�������t���[�̔|�n�������Ă݂܂������A�J���X���瑝�����Ɋ��ρB

>>134 �R�ۍ܂ɂ��|�{�̌o�ߕ�

>>137 >>139 >>138 >>138 ����>>115 �̂�̓r���o�߁B NAA�̑���ɔ_��̃q�I�������n��100g(1-�i�t�^�����|�_�i�g���E��4.4%)���g���Ă�l���Ȃ��ł����ˁH

�I�[�L�V�����ăT�C�g�J�C�j���ɔ�ׂ�Ɩ����ꒃ������ˁB

�����N�����̂ɂ����ȕ����C���^�[�l�b�c�œǂ����Ă���J���X���������N������

�J���X�͎����������ƂȂ��Ȃ�

���̓�����Ƃ���ɔ|�n��u���Ɗ����_�f������������Č�������������

��ĂĂ��T�T�����ɃJ�r�݂����Ȃ̂������đʖڂɂȂ�܂��� �J�r�͔|�n�ɂ���ăR���j�[�̐F��`�Ԃ��S�R����Ă��邩��A

�O�ł͕X������n�߂��������̍��B

�ǂ����ɑg�D�|�{�̎��H�g���[�j���O�݂����Ȃ̂Ȃ��� >>115 ������ƓK�Ȏ���Ǝ菇��m���Ă���Ήƒ�ł��o�������Ȃ��� >>152 �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO �X�p�����Ƃ����B

�����̂�PPM�g���Ă�Ǝv���܂��B

�|���v���s�������F�s����

�d�q�����W�Ŗŋۂ�������őϔM�v���X�`�b�N�̔|�{�r�������Ă�Ƃ���m��Ȃ��H

>>158-160 ����ς�ϔM�ʼn��i�������ƃK���X�r���炢�����Ȃ���

�|�{���Ă����Ɖ��x�^���x�^�^���ʂƂ��݂�Ȏ����Ǘ����ꂽ������

>>164 ��C�̓��������Ȃ���Ή\����Ȃ��ł��傤��

���������K�v�̂Ȃ��H�`�t��܂ł͂��낢��H�v�ł���������

���t�I�N��5���~��YAMATO�̃N���[���x���`��2�������炢����Ȃ��Ă����Əo�i����Ă����ŋ߂���Ɨ��D���ꂽ�݂�������

>>168 >>169 �艿�œ������邱�Ƃ����邾�낤���ǁA

>>171 >>171-173 ����Șb��̏o����ɋ~����̂悤�ɑ��^���o�i����܂���

>>176 �����͂��������ʂŕs�ւ݂����ł���

�C�^��Ђɉے��̏]�킪������Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ�

���������Ώ����͉��Ɍ�ʎ��̕��킹��3�N�ԋꂵ�܂����z��������

�G���@���Q���I���́A�����������đg�D�|�{�ł����H

�l���t�Ƃ����g�D�ɂ���Ĕ|�{���ꂽ�̂͊m�������c

�_�ސ�ɂ̓I�[�v�����{����ˁA������c

�����������Ōs���|�{���Ă݂����ȁ[

>>186 ph��������MS�|�n��n�C�|�l�b�N�X�|�n����

>>188 ���肪�Ƃ��������܂��B

��H4���Ă���I�[�g�N���[�u�ɂ�������A�K�[���ł܂��

�{���̍�肽���Ǝv���ăR���q�`����I���U������~�����Ǝv���Ă�����ǎ�ɓ������@����̂��ȁB

�ق�Ƃł��˂��肪�Ƃ��������܂��B�R���q�`���͂��������ł��ˁB�ł��I���U�����͂���ς薳���݂������Ȃ��B

�n�C�|�|�n���Ăǂ�ʂ̔Z�x�܂ŏグ���܂����H

��o�����g�D���A�������f�_��A���R�[���Ƃ������t�̂ł͂Ȃ��A�E�ۓ��ł͂��܂��s���̂��ȁH

�Ƃ���A���Ŕ����肪�o�₷���|�{���������������ۂ��B�����L�����[ >>196 ���[�c�͏o�������B

�̃L�m�R��E�q����|�{�������Ƃ����邾���̃h�f�l��

���[�I�R���q�`��������I

�s���|�{�Ȃ���̌������Ȃ��ƍ�ƌ�������

>>116 ���A�O����10�Ε��V����60��̕���o�Ƃ����

�N��>>204 ����amazon��>>204 �����Đ���̃��r���[���������낗 ���[���A�n�C�|�l�b�N�X�|�n�ł܂�Ȃ��������

���V�Ƃ�����ł����Ƃ����قlj��M���Ȃ��Ɨn���Ȃ������C���B

���������`���������������

�����A���������b�ł�

�O�p�t���X�R�Ƀ��b�v���āA���܂߂Ɏ~�߂ėh�炵�Ă���`���J��Ԃ���

���ꂮ�炢���J�ɂ��ׂ��Ȃ낤�Ȃ�

���V��pH5�ȏ�ɒ������Ă�����M���Ȃ��ƌł܂�Ȃ��Ȃ�

>>208 �̐l���ł܂�Ȃ��������R�͂���ς肻�ꂾ�낤�� �����ō���Ă�H

�����Y�Ȃ�0.1%�A1���b�g����1g���x

�����A�����Y�̘b��

>>215 �ł܂�Ȃ������ꍇ�͉t�̔|�n�݂����Ɏg���肪�B

�܂��A�ʂɋψ�ɍ������ĂȂ��Ă����v�Ȃ�Ȃ���

�g�D�|�{�r���̒u����ƌ������A�琬�ꏊ���ǂ����悤���Y�ݒ��B

�m�����͔|�Ƃ��炢���A������ґ�ȍ͔|�@��

�����Ȃ�Ƃ�������Ȃ�l�H�C�ۊ�̓I�X�X�����Ȃ��B�������B

�l�H�C�ۊ�͈ꎞ�{�C�Ō��������������ȏ�ɗe�ʏ��������Ă�߂��B

�|�{�n�߂�5���ڂŁA�r���ɓ��ꂽ�g�D�БS�Ă̎��ӂ��甒������オ�肪����

�h���}�C

>>228 �A���p������Ɣ|�n�V���b�N�Ŏ��肷�邩�獢��

���N������1�Ⴍ�炢������������

�ǂ��Ȃ邩�q���悤�� >>232 �j���W�����ĊO�����f�ŏ��ł��Ă���ɒ��̖��ۂ̌`���w�H������

��T�Ԍo���� �튯�|�{��

�J���X���ď������h�����Ȃ��Ɛ��܂�ɂ����̂�

NAA �����ɗn�����①�ɂɓ���Ă��t�ɃJ�r��������

>>239 >>236-237 �����s���\����Ȃ��A�n���₷���i�g���E�����̂���

PPM���Ĕ������Ǝv���Ε����������̂ȁE�E

>>229 PPM���ĂȂ�?

plant pre�Ȃ�Ƃ� mixture �̗����� http://www.plantcelltechnology.com/ >>243 �o���Ƃ��؎��������g�D�����@�Ŗŋۂł���?

���[�A�Ƃ��͂�������Ɩ�������킩��Ȃ��B

��������ƃo���̑g�D�|�{�̗Ⴊ�F�X�o�Ă���̂� >>246 �̐l�̎菇�ł���ɖ��ێ��̒��ŗ��[�E�\��J�b�g�ʼn������点��B >>242 >>249 ���B�g���v�����c�Ŗ����L�b�g�����Ă邩�璍�����Ă݂�

�Ǒf�l�����ǖ��۔d�����Ă݂����A�����Ɉ���ĂĊ�����

�������݂�A�Ђǂ��ꍇ�͎͌�����

>>253 �A���~�z�C���ŊW������ɃO���O���܂��e�[�v����

>>255 �A���~�z�C���ŊW�����Ƃ��ΎG�ۓ���Ȃ����ǂȁB

>>256 �p���t�B�������Ē����̔|�{�ɂ͌����Ȃ���Ȃ��B

���������Ⴄ�́H

�A���~���͓�d�ɂ���A�j�ꂽ��͂��Ȃ����ǂ�

�A���~�z�C����d���ƃR���^�~�����Ȃ����ˁB�ꍇ�ɂ���Ă͎O�d�ɂ��Ďg�����Ƃ�����B

�A���~�z�C���g���ꍇ�́A�����ʂŃt���X�R������̂��|�C���g��

���̔����ʂ�����ʂ̕�����������̂ŕ�������̂� >>261 �|262 �p���t�B�����͎����\���Ă���ق��������ł���B

�O�A�̂̎E�ۂ̓t�@�u���[�Y�łł��܂��H

>>265 >>267 >>270 �A���~�z�C���ł�����X�����͓�Ŗŋۂ����͂�����

>>271 >>272 ���M���ƃ��X�̐ꖡ���݂�̂ł͂Ȃ��납

>>274 �z�C���̏ォ��p���t�B���������Ԃ�����Ă��Ƃ���ȁH

�z�C�����ĒʋC���Ȃ���ˁH�A�|���v��̒����D�̓z�C�����ł���

>>278 >>279 PPM�̑���Ƀx�����[�g��A�O���}�C�V���ł��\�ł��傤��?

>>281 �x�����[�g�̐����ł̈��萫���Q���Ԃ��ċL�������邵

�����I

PPM����Ȃ��Ă��A�C�O���Ɨގ��i�����ς�����ˁB

>>286 ���܂����_�Ɓc�����N�����c�Ƃ����O�ő������Ⴄ�낤��

>>287 ���ۂ͂����PPM�g���̂ǂ�������������?

>>291 >>289 ���B�g���v�����c�̎菇������PPM�ɐZ�Ђ��邾�����ۂ�����

���c�u���b�N�����Ȃ�������

�o�N�e���A���ۂ�

���̂܂ܗl�q�����āA�ǂꂾ���������肪�L���邩���Ȃ��B

�������w���A���t�H���݂����ȓ��ȐA�����悭�E�ۂł������

�����̎��J�y���V�X����ɂ�������c

�k���������ق����蕪���鎞�֗����Ǝv����

���[�A�Ȃ�قǂȂ��B���͓k�������Ȃ��悤�ɂ����Ȃ��悤�ɁA����

����炗�@

�菇���킩��Ȃ�������ʂ������B

msVIP cool�t�̔|�n�p�ˁA�u���ƎE�ۂ������ɂł���c�炵��

msVIP cool�͂Ȃg���Â炻���Ōh�����Ă��Ȃ��B

���Ⴂ���Ă����t�̔|�n��sirVIP�Ƒ��������݂���

�y���`�F���̗≷�ɂ���ꂽ��Ŏ��͂Œ��������A�����������̉��₷���ɔ��Ă����c

�C���L���x�[�^�[�͍������Ȃ��E�E�E

���C���Z���[���g�������Ȃ���

TB�А��≷�ɂ̓S�~������C��t����

�ƒ�p��؍H��͐A���C���L���x�[�^�[�̑���ɂ͂Ȃ��́H

�����i�̂���Ɖ��x���ۂĂȂ��ˁH

http://www.j-greenfarm.co.jp 58800�~�͉̂��x�������ł��Ȃ��݂�������

�������E�E�E���@���炭�͎��������ɃG�A�R���ł������E�E�E�B

�� ���r���O�ł��L�b�`���ł��������ł��A�ǂ��ɂł���a���Ȃ��u���܂��B

�Ȃ������w�@��͂����������̂��E�E�E�B

���x���������ǂ��Ȃ낤��

15�N�O�ɂ�낤�Ƃ��ďo���Ȃ������g�D�|�{���悤�₭��낤�Ǝv���B

���B�g���v�����c���ł��Ĕ|�{�����ȒP�ɂȂ����i�X�e�}�j

>>327 >>329 �����R���t���Ăǂ����ȁ[���Ďv���Ă�����

�A���ɍR�ۍނƂ��\�������g�����琬���j�Q������Ȃ���?

Vip���{�n�Ƃ��R�ۍދ������Ėׂ���̂����r�W�l�X���f�������

>>333 >>328 >>335 >>334 �݂����Ȋ������ȁB ������������

���O���A��U���܂Ŗ߂��Ă܂���������ŁA�������i�Ɉ�Ƃ͌���Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

���E�Z���S�P�Ȃ�|�{���Ȃ��Ă��t�}���ʼn肪�o���Ȃ��́H

>>336 >>339 ���ʃz������0.5PPM���݂ŃT���v�����Ȃ�?

���ƐA���g�D�|�{�Ŏg�p����Z�xppm�ɓ��ꂵ�Ăق���

>>342 >>343 >>341 ���̃X���Œm�������܂��Ă��������̕s���Ԃ肪���o��

�����ł͍œK�Z�x���������蒲�ׂ�̂�

�z�������͎s�̂���Ă邯��pmm�P�ʂ̔Z�x�ɒ�������̂ǂ���������?

>>347 ���_���i�g���E���n�t�i�W���t�j�������Ă邩�甃���Ȃ��͂Ȃ����B

�����i�g���E���������ɗn����

>>350 �g�C���p��܂̐��_���i�g���E���𔖂߂Ďg�p���邱�Ƃ͉\�ł��傤���H

���ʃz�������ނ�100��10�̒P�ʂ�ppm�ɂ��ăX�g�b�N����ł��傤

NHK�̔ԑg�Ŗ^�L�b�g���o�Ă�����

>>354 �����A�������̂悤�ȂƂ���ō���Ă�̂��Ǝv���Ă���

�n�t�ŕۑ�����������p���������Ă邯��

�R�R�i�b�c�~���N���ō�����

���������̃o�i�i�̉�A�o�i�i�̑g�D��Ⓚ�����̂��|�{�����

���R��(����)�I�n(�ł�)�͔|(�o����)�o�i�i�H

����

���叕������������g�D�|�{�L�b�g�����ď��K�҂��łڂ뉮�~�Z��ł�Ǝv���ƐȂ��Ȃ�ˁB

�w�ʂȂ�����A�A�A����Ȃ�ł悭�����ɂȂꂽ�ȁB�B�B�B�B�B

>>365 �C�̓� (�L;��;�M)

����Ŏ��̒Ⴂ���m�������ė]���Ă�

����Ԃ������Đ\����Ȃ����ǎ��₳���Ă��������B

��͂Ȃ��B

>>370 >>371 �����g�D�|�{���܂�

�n���������V�Ƀn�C�|�l�b�N�X�엿�������Čł߂܂���

����A�A�A�z�������͓Y��������ԂŌł߂�

���͓�͂Ȃ��̂Ŏϕ��ŋۂ��܂�

>>377 �g�D�|�{�Ńo���̐V�i�����Ă݂���

>>379 �g�D�|�{�������lj摜���Ăǂ�����ăA�b�v���[�h���Ă�́H

>>381 �A���z�������̉n������ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă���T�C�g�͂���܂����H

>>383 >>387 2.4-D�̃_�C�I�L�V�����g�������������Z�x�ŃI�[�L�V������NAA��荂���H

�f�l�����Ǒg�D�|�{�f�r���[���Ă݂��B

24�x�ۉ���ő������3-4���ŃJ�r������B

�R���^�~�����珈�����邵���Ȃ�?

>>392 �|�{�̕��@������������͂����璆�ɂ���̂ɃJ�r�Ȃǂ����������ɂǂ���������̂�

>>349 >>394 >>391 >>395-397 ��q�̎E�ۂȂ��PPM�K�v�Ȃ�����

���ꂪ��q�ɂ���ĕY���܂݂̂��Ɠ����̎E�ۂ��o���ĂȂ��Ď��s����Ⴊ�����ő����̂ł�

�����Ă����u���b�R���[�Y��ĕ��u���Ă������ɃJ���X�o���Ă��B

>>402 �����u���b�R���[�̒a����

�R�ۖږ�ŃR���^�~�h�~�ł��Ȃ����ȁc

��ԉ����܂��ĎE�ۍ܂Ɠ��������ĂĂƂ��v�������ǁA�E�ۍ܂��~���E�o�����Ⴞ�߂�

���������������Ȃ�R�ۖږ���g�������A�M�ы����ɂ���I�L�\�����_�i�L�m�����n�j�̊σp��D���Ă����̂̕���������Ȃ�����

�鉻�̂��������܂����悭�킩��܂���

>>411 >>410 >>413 �������ł��܂�

>>415 �ڍׂǂ������肪�Ƃ�

�ǂ����Ă��R���^�~�������

>>418 �O�A�̗R���ŃR���^�~���邩�A�O�A�̂��E�ۂ��ꂷ���Đ^�����ɂȂ肤��Ƃ�����Ƃ�����Ȃ��Ȃ邩��2�p�^�[�������Ȃ�Ȃ��č��������B

�|�{����̂͂ǂ�ȐA���Ŏg���Ă镔�ʂ͂ǂ��Ȃ́H

>>421 �z���Z���Ńn�I���`�A�̃I�u�c�[�T�������������甃���Ă��ėt�ƍ��[�荏��ł݂��B

��x���ێ�?����o�����{�n�͍ė��p�\�ł���?

�W���Ċ��S��������������?

>>428 ���S��������ƐA���̏o���V���K�X�H�Ő����������Ȃ�Ƃ�

�~���V�[���̓I�N�ɏo�Ă��i�ߋ��`�j

�~�Ȃŋl�߂�̂������ł���A���ʂ̖Ȃƈ���Ė����܂�ł��邩��R���^�~�����ɂ����B

�Ȑ����������B

�~���V�[���Œ��ׂ����Ǘ��Ɍl�ł͍�������

�~���V�[�����ŋۏo���Ȃ���Ȃ��H

>>436 http://san-web.co-sansyo.co.jp/SanOutWeb/detail/n_detail_82-0502.html �����Ȃg�D�|�{��blog�Ƃ��������ق��������̂��ȁH

�킩��܂���

�������H�������C���ɁA�Ċ���

tcbogs.blogspot.jp/

��������đ��s���Ɉڂ���l�͑��h����

>>423 �̎������ʂ��o���B blog�������҂ł����L���ɕK�v�Ȏ�����\�L�̊ԈႢ�Ȃǂ�����w�E����������ƗL��ł�

>>447 >>446 �����ǁA�������̓u���O�͖����ˁB �u���O�������݂��Č��\�n�[�h�������Ȃ��c�H

>>450 �z���y�쐬�\�t�g�������͂Ȃ�����

�����̏ꍇ�́A���۔d��n�߂��Ƃ��Ƀl�b�g�̏��ɂ����b�ɂȂ�������

���t�[�W���p���u���O�Ј��_�C�G�b�g�j���[�X �}�C�i�X�����_���ʂ�u���v���[�[�� �_�E�����[�h���֘A���恄�� VIDEO ���ނ̐A���������ȏ����ŃJ���X�U���_���̂�

>>455 �p��|�{�̍�Ƃ̗��K�Ƃ��ɂǂ����Ŗ��ەc�����ĂȂ�����〜���Ďv���Ă���Ϗ܋��p�ɑg�D�|�{�̐A���������Ă��̂Ńo�����ĐA���p���ł݂��B

�J���X�U�����ĎՌ������������їǂ��H

>>458 >>459 >>460 �J���X�͂ق��Ƃ��Ă��R�s�[�~�X��������炵���̂ŕψٌ��̂悤�Ȋ�Ȃ����̂��g�킸�Ƃ�

>>461 >>463 �R���X�^���g�ɏo�Ă܂���B

���Ə�Ԃ悳�����ȕi�������̂ŏ����Ă݂�����

�Ԃ����Ⴏ�����͋��N���D���܂����B

��������Ƃ��Ɍ����悭�|�n�𗎂Ƃ����@���ĂȂ�����

�鉻�̌o���Ȃ����ǂ��A�U����t���C�ɂ����ăV�����[�Ő����Ȃ���ł͎��Ȃ��H >>468 �E�ێ��Ɋ��S�ɒE�F����Ȃ���q�̓R���^�~��������

>>470 >>471 �̃��X�Ŏv���������ǒ����g���@���g���Ɣ|�n����̂��ȁH >>471 �x�����[�g�Ƃ����u���[���|�n�ɍ����Ă݂���S�R�R���^�~���Ȃ��I�I

�p�X�c�[���s�y�b�g���͂�������

>>475 �}�C�N���`���[�u�Ŏ�q�̎E�ۂ���Ƃ��ɂ���ƕ֗�

�F�����g����H

>>478 ���̗ʂ��K��������ˁB�����Γ���邾���������邾�낤�Ɓc

������������ƍ����t�ɂȂ��Đ��̋z����j�Q�������Ȃ����S�z

�ŋ߂���Ƃ����O�A�̖̂ŋۂɂ��Ă�����x���������Ă����̂őg�D�|�{���X�Ɋy�����Ȃ��Ă���

>>482 �l�ɂ���Ď��K�Z�x���ĈႤ����

>>484 �E�ʊ����܁i�H��p��܂Ƃ��j����Ă�H

�|�{�Ɏ���o���Ă݂������A���ۊ��𐮂����Ԃ��������������Ȃ��č��܂łł��Ȃ��������ǁA

>>48 >>486 >>487 >>488 >>489 �t�̌������זE1�����Ȃ��A���������ǂ�����Ă����ʁc

>>490 >>491 >>492 �V�_����d�炫���Y��(�܂��͎���)�����Ȃ��A����

�t�̍זE����w�����Ȃ̂ŃV�_�ł���

���@���̒ʂ�V�_�ނł�

�V�_�ނ̖��ەc���Ă��܂蕷���Ȃ�����NJC�O�ł͌��\����ɂ����Ȃ��Ă�݂�����

�܂������Ɣ|�{�Ƌ��̘b�iNHK)���ĕ�������݂����ł���

�t�̔|�n�̕r���|��Ē��g�����Ȃ�R��o���Ă��c

����1�H�ň�܂�鐶��������܂��i�S�L�u���j

�t���X�R�o���̊����4���t?

4���t�����̂��ƂȂ̂������ς�Ȏ��Ɍ��͂Ȃ�����

���ɂ����܂ł����ƃr�g���̃X�e�}�^����

>>504 �O�ɗn���ɂ����z�������ɂ��Ă̂���肪���������炱�������̂���Ε֗��i�X�e�}���j

TDZ������Ύ����Ă݂����ȁ[(�ׯ�ׯ)

�r�g�����T�|�[�g�f���݂����Ȃ̍�����炢���̂ɂˁB���ꂩ�c�C�b�^�[ >>508 >>509 �ٸ��̪ƭ�݂��ăt�����b�g�t�܂�

>>510 >>511 >>510 ���̂Ƃ���t�����b�g�̕������n�\�ȏ�ԂŔ���o����ē��萫���悢�������ă`�a�A�Y�����g����肢����Ȃ�?

>>506 �A509 >>513 �A515�A516 >>496 �I�[�L�V���́A�J���X��U�����₷��2,4D�A����U�����₷��IBA�A���ԓI��NAA�AIAA�Ƃ��Ⴂ���傫�����ǁA�T�C�g�J�C�j���́A����قǑ傫�Ȗ��m�ȍ����Ȃ��̂ł́B

�z�����Ƃ��̓T�C�g�J�C�j���������ז�����悤�ł��̂����Ō��ʂ������o��̂���

�n�C�|�l�b�N�X�|�n�����\���ꂽ���̐������č����J�������Ȃ���

�H���A���@19���� [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/engei/1488091257/ ���ۏ�Ԃɂ��Ď���܂������Ȃ�n�C�^�[�Ў�ɉ��Ƃ��ł�����

>>525 >>526 �����Ń|�`������|�{�p�ɔ����������ǂ������c

�����ł��M���i�ɋ������̂����邩�猋�\���Ƃ��Ȃ�͂�

���X���肪�Ƃ�

�������ȁB�����N�����̂悤�ȋ@�ނ������Ƃ͂��܂����t�����Ȃ�

>>530 >>532 >>533 >>534 �v�X�ɂ�����J�r��

�A�ւ��ő�ʂ̃s���Z�b�g��ŋۂ���̂��ʓ|�������̂œd�C���̖ŋۊ�𒍕����Ă��܂����B

���O�����C�g�ƃA���R�[�������������ϕs�\���Ȃ̂���

���O�����C�g�͉e�̕����Ɍ��ʂ��Ȃ��̂Ŗŋۂł͂Ȃ��E�ێ~�܂�݂����ˁB

�s���Z�b�g�̐�̕����r�[�J�[�ɓ��ꂽ�Z���G�^�m�[���ɒЂ��āA��t���ĔR�₵�ăG�^�m�[�������B

�A���R�[���Ńt�����x����̂̓q�g�זE�̔|�{�ł悭����Ă���

>>541 iPS�̖ŋۂł��s���Z�b�g�Ă��̂͂�邪�A�@�����̌�͍זE���܂̂�����ɂȂ��Ă��܂���

>>543 >>544 >>542 �����ǂ܂������B >>544 >>543 ���܂������ ���B�g���̎g���Ă邯�ǎ��X�����Ăӂ�ӂ킵���������̖Ȃ̂悤�ȃJ�r�H����������

>>547 >>548 >>549 �n�I���`�A�����S��

>>551 ���c�[�T�����^����ɂ����̂�

�lj� ������������

���������l�́A�n�I���`�A�̃z�������̔Z�x���Ăǂ�Ȃ̂ł�����

>>555 �悭�킩���BA1ppm�̂�Ŏ����Ă݂܂�

�z�������Z�x�͎��|�{�����A�ʂĂ͌̂��ƂɍœK�̒l���ς���Ă���悤�Ȃ̂� http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-TJNY200602003.htm �i�擪��h�j >>556 �̐l�������悤��BA�Ƃ������ʂ�NAA�̑g�ݍ��킹�� >>558 �J�C�l�`����BA���ăJ���X�̎����ς���ł�����

>>560 >>561 >>562 >>563 >>564 �R�R�i�b�c�̏`�������̂���Ԃ����

>>566 ��������ăR�R���V����Ă邵����

�ł��V�N�ȃR�R�i�b�c�E�H�[�^�[�ƍ����̃R�R�i�b�c�E�H�[�^�[�����ۂɎg����ׂĂ݂��l�Ȃ�Ă��̃X���ɂ͂��Ȃ��ł���

��ׂ����Ƃ͂Ȃ����ǃR�R�}�b�N�X�ƃ}���[�͂��܂��Ȃ����x�Ɏg�����������B

���N�H�i��T�v�����o��������ƂŃR�R�i�c�`��r�^�~�����̑���

���ۂŎ�܂����甭��̓������ُ�ɒx���̂͂Ȃ�ł���

>>572 >>573 >>574 >>575 ���̏������������Ă݂���H24���ԏƖ���������Ă�Ƃ��B�P�FLED�ŏƂ炵�Ă�Ƃ��B

>>576 >>572 ��������肤�܂������Ă�Ƃ��v���Ȃ��B >>577 >>578 660nm��I��ł�̂ł����炭���͂Ȃ�����

�ӂƎv�������ǁA���Ƃ��Η�����Ă�Ȃ�

>>582 2017�N�̊F����̔|�{��͂������ł������H

>>584 ������͉��x�ێ����ŏ����炠����߂Ă���̂Ŗ��Ȃ��H�ł�

�ŏ��͎��x�ɂ݂��ăt�B���^�[�V�[�������Ă�ƕr�̒���������������̂��Ǝ��������Ⴂ����

���N�͂܂��R���Ȃ�����Ƃ肠�����J�L�R

�킩��₷�����ʔԍ������\���ďڍׂ̓f�[�^�x�[�X�\�t�g�ɓ��͂��Ă�

>>592 >>591 �d�v�Ȏ������ǁA���܂�Ɋ�{�Őu���Â炩�����Ȃ���

��r���畡���̕r�ɑ��₵���Ƃ��A

>>593 �̑g�D�|�{�ɐ��������l���܂���??

�R�[�f�b�N�X�ǂ����

>>597 ���ɔ[���H�ׂ�����Ă��疳�۔d�킵�����ǃR���^�~���Ȃ���ȁH

���w���ł��ł���PC��������K�����������ɂȂ��m�E�n�E

>>600 �����Ǎ��̂Ƃ���R���^�~�Ȃ��ł��܂����肵�Ă�� ���g�����������ăR���^�~���|���G�߂ɂȂ�����

���̎������A������Ԓ��q����

PPM��Vipsupporter ���ĔZ�x�͓����Ȃ́H

>>606 ���APPM�Ƃ�Vipsupporter�̎听�����Ă��̕ӂŔ����Ă�E�ۍ܂Ɠ����Ȃ́H

�ǂ�����CMIT(�N�������`���C�\�`�A�]���m��)�AMIT(���`���C�\�`�A�]���m��)���g�������܂ŁA

���X���肪�Ƃ��������܂�

>>610 >>611 �A���~�W�̕ۑ��r���ŁA�ď�ł���ɃR���^�~���Ȃ����@���Ēm��܂���??

>>613 �����̃W�����r���̊W�ł�

�W�����r�ŗǂ����

>>615 >>616 �������悤�Ƀe�[�v�ł������Ƃ����A�A���~�z�C����킹�Ƃ��ƃ}�V�����i�������̖��ێ���̓z�R���悯�ɃA���~�z�C����킹��̂��ʗ�j�B �����ď�ɁA�W�����r�ŕۑ����Ă����|�n��1�����炢�R���^�~���Ă�������S�z����������

����A���x�ω��łœ������ς���Ă��܂��A�O�C���t�^�߂��̃z�R�������z�����ގ��ŋN����Ǐ�ł��B���������茳�ɂ���B

��������������ƕςł����B

�X�[�p�[�̃W�����������Ă�悤�ȃW�����r�͖��۔|�{�ɂ͌����Ȃ���B

�z�Ǘp�̃V�[���e�[�v���߂��҂����ǁA����Ȃ� >>622 ���B�g���̃}�j���A���̃|���܂邾���ł��������Ȃ��̂�

���B�g���v�����c�̏ꍇ�́A�e���|�n�̖ŋۂ����S�ł͂Ȃ��̂ŁA��萔�̃R���^�~�l�[�V�����͎d�����Ȃ��̂ł́B

����q�ɂ����p�b�N���Ƃ��Ȃ�O�Ɉ��Ă��܂��̂ł����A���������ڂׂ̍����Ďg���₷���A�C�e���͂���܂���??

�ׂ�����q���������̋]���͂�ނȂ��̂ł́H

>>626 �R�[�q�[�t�B���^�[�Ɏ�����ăz�b�`�L�X�ŗ��߂���ǂ������ł���

>>623 >>623 �̏�i�Ȃ��y���|�{�I�������ƊǗ����Ă��B >>627 >>630 �������ނ�Z�p���g���Ă����ɂ���č����o�Ă���\���������

>>632 ���X�����ǃV�[���e�[�v���Ɩŋۏo���Ȃ����Ă����̂�������

��C����@�̕����|�{�I�ɉ���Ă����ԂȂ�R���^�~���ɂ����Ȃ�ł����̂�

����͂Ȃ�����

>>635 >>638 >>636-637 >>639 �����̔|�{�����ǁA�ԈႦ��H�|�n1L�Ƀo�i�i50g�Ɣ����ɂ��Ă��܂����̂����A�ǂ̂��炢����Ⴄ�̂��낤�B

�P���u���Ėŋۂ����t�̔|�n���R���^�~�Ŕ������Ă��邱�ƂɋC�t����

�ŋ��̍R��������>>642 �̔|�n���甭�������Ƃ� >>642 >>632 >>633 ���w�E���Ă�ʂ�w���������ł����ƊJ������x�ŃJ�r�����邱�Ƃ͑����Ȃ��x ���A���ꂩ�烌�g���g�͎_�f�Ւf�`�`�Ƃ������Ă�A���Ⴂ�����邯�ǁA

>>646 >>645 �{���J���[�̈�Ԉ����̂Ƃ��_�f�ʂ�������������A���~�p�b�N�̂��̂�舫�����Ă͕̂��������Ƃ���

�X���ɐG�ꂿ��ʖڂȋۂ��R���^�~��������

���̃e�̋ۂ͖O����܂ŏ����ł��Ȃ��\�������邩����

�ǂ��Ɍ��܂���v�f���������̂��킩���

�ˑR�����������ă}�E���e�B���O��������ł́B

�f�����ă}�X�^�[�x�[�V�������邽�߂̕֏�����Ȃ��̂��

�T�����ɏ�������ł鎞�_�Ń}�X�^�[�x�[�V�����ȋC�����邪�E�E�E

>>657 �A�C�{�[�C�̕����ǂ���Ȃ�����

>>659 >>660 >>660 >>661 >>664 >>665 �����������݂���������Q�l�܂ł� https://www.askul.co.jp/p/3754872/ >>657 >>670 >>668 >>671 >>673 >>674 >>675 09/05�ɖ��۔d�킵�悤�Ɣ|�n����ăI�[�g�N���[�u ����

�����������������l�B

�A���|�{�p�����ǂƂ�30mm�a���炢�܂ł̎����e����Ēn�k�ŃR�P�₷����ˁB

������ Drosera.stolonifera �̖��۔d�� >>679 >>680 >>681 �����̓n�G�g���̉Ԍs�őg�D�|�{���Ă݂� Drosera.burkeana �̖��۔d�킵�����ǂ܂��|�n���ł܂��Ă��Ȃ�����(�M�G�ցG�L) >>684 >>685 >>686 >>687 >>678 �@�ł܂����@���V8g�@�ł܂�O�ɃI�[�g�N���[�u >>682 �@�ł܂����@���V8g �ł܂�O�ɃI�[�g�N���[�u >>683 �@�ł܂�Ȃ������@���V10g �ł܂������ƂɃI�[�g�N���[�u >>684 �@�ł܂�Ȃ������@���V10g �ł܂������ƂɃI�[�g�N���[�u �ł܂��Ă���I�[�g�N���[�u����������A

���ƁA�Q�����܂͊��V���Q�����K���𐄂������B

>>689 >>690 >>689 >>690 >>691 >>691 �������ˁB

>>678 �̃u���}���j�[�̔|�{�r >>692 >>693 >>694 >>695 >>696 >>697 >>698 �r�̒��g�ʂ��̓�����

>>700 �m���l�݂����B�e�Ɗ��Ⴂ�����

�\�����ł����A����T�^�I�ȁu�O���X���[�N�v�ł���

�����ĂȂ��R���f�W�h�����ǁA���������̎B��Ƃ��͐[�x�������[�h�g���Ċy���Ă�

>>702 >>703 >>706 ���B�g���V���i�o�����

>>708 >>709 �[���������Ղ� >>710 >>684 ��D.burkeana�����͒E�F���ꂽ��q��1/3�߂������������A�n�G�g�����Q�̑g�D�ȊO�͑S�č��ω����Ă��܂������玞�ԒZ�����Ă݂� �A����������Ȃ�n�C�^�[���g����낵�B

�������n�����ԃs�[�}��(�p�v���J����Ȃ�)���傫���ĂƂĂ��������������̂ŁA�v�����ł��̎�q�۔d�킵�Ă݂܂��� >>714 ���Ȃ�̂Ɂi�i�X�Ȃ́j�g�}�g�ƃW���K�C�����זE�Z���A�|�{���āu�|�}�g�v������Ă邶���B

�W���K�C���̉�ɂ̓\���j���ƌ����ŕ������܂܂����A

�I�I

�\���j���ȑO�̖��Ŏ��Ɖ�s�������n���悤�Ƃ��Ăǂ���������܂�傫���Ȃ�Ȃ������Ƃ����ŏ��ɕ����肻���Ȏ��s�����������ǂˁB

>>717-720 >>714 �A>>715 D.burmannii �͓����ł���ߒ��t�Ƒ@�т��o�Ă��� >>722 >>�@�s�[�}���͊��Ҕ��Ȃ̂��c�c(�L�E�ցE`)

�^�o�R�̎�AeBay���甃���Ίe�i���ɓ����B

���̊Ԃ̖k�C���_�U�n�k�ň��p�̕��ʓ炪��ꂽ�̂ŁA����ɕ֏悵�ĉƍ��ی����Ń����_�[�V�F�t �v���~�h�� ���舳�͓� 10L NMDA10 ���܂��� >>684 �̂悤�Ȏ��̂͂Ȃ��Ȃ�A�������V�̗ʂł��ȑO������������ł܂�悤�ɂȂ�܂��� >>689 ����A���������肪�Ƃ��������܂���(�L�E�ցE`) �����ɗ��Ă��悤�ʼn����(�L�E�ցE`)

>>727 �}�W���I�G�^�m�[���ł����̂��c

�������̓T���v���ɒ��ڐG��Ȃ�����T�ˎE�ۏo���Ă��炢����B

�H���̔|�{����Ă�l���������������� �G�L�X�v�����g�������Ă݂� >>731 ���ω��������Œ��߂Ă����n�G�g�����Q�ɕω��� ��{�I�ɂ� >>737 >>738 ���B�g���̐V���i�����Ă݂���ł܂���قǃ��r���[���� D.burmannii�̖��۔d��ꃖ���� �n�G�g���̉Ԍs�|�{���ꃖ���o�� >>736 �ȍ~���t�̂悤�ȑg�D�͐����𑱂��A��������J�I�X�Ȏp��(�L�E�ցE`) >>741 >>743 �܊p�摜���グ�Ă���Ă�̂ɕ���������̂��\����Ȃ���

����͉����v����

�X�}�z�Ƃ��R���p�N�g�f�W�^���J�����Ƃ��̂ق�����ʊE�[�x���[���Ďʂ��₷�������ˁB

>>745 >>746 �ǂ����

�b��߂����ǁA�z�������Y������Ɣ����Ɍ͎����������邩�璍�ӂ�

������������͊��ق��Ă���

�����A����Ⴄ�l�̎ʐ^�������̂�

�l�b�g�̏������Ɍ��悤���܂˂őf�l�Ȃ�ɑg�D�|�{���n�߂��̂ł����A��������𗬂��Ă��܂����悤�Ŗ{���ɐ\����܂���ł���

����Ȃɂ������܂��ł������̂Ɂc

�A���z�������W�̏��В��ׂĂ�Ƒ��c���Đl�̖��O�悭�ڂɂ��邯�ǗL���Ȑl�H

�g�D�|�{�̓��发�ŗǂ��̂���܂����H

����x���Ȃ烉���Ƃ��l�őg�D�|�{���Ă�T�C�g����Ώ\��

>>756 �z�������̐�����p�Ƃ��͐̂����ڂ����������Ă��邩���ˁB

D.menziesii�̑��B�Ə��������܂��������̂� ���s�����t���X�R�̐��X�i�O�����Ӂj �ŋۂ�����̃W�����r���̊W�̃V���|�b!���ĉ��͂ǂ��Ȃ�ł�����

�H��������ˁc ���x����ʂ��Ăǂ�ȕ��ɊǗ����Ă��ł����H

�ŋ߃A�N�A���E���n�߂����琅���̔|�{������Ă݂����Ȃ������ǁA���ۉ�����̂���ς����B

�o���Ƀo�[�K���f�B�A�C�X�o�[�O���ĕi�킪����

�ł�����HEPA���j�b�g�������ŗ��D�ł����B��������B

�������炻�������傫�����j�b�g���܂��o�i����Ă���B�傫���̗~�����l�͑_���ڂ����B

������ă��j�b�g�݂̂̏o�i�H

���̃N���X�Ȃ璆�Âł������͂��邵�A�R�[�h�͔��������Ǝv�����Ⴄ���c�_�����Ȃ��H

���̃T�C�Y���Ƃǂ̂��炢�̔��Ɏg���́H

�����������ƃt�B���^�[���v�������낤��

�����㉽�N���Ŏ���������ɓ��肻��

>>775 >>778 >>780 ���w���̐����w����Ƃ��_�w���̐l����

��w�̌������̏����Ȃ�A�ʂɈꕔ���Ȃ��Ă��g�D�|�{���炢�o����̂ł́B

�_�ސ쌧�͑g�D�|�{�̃I�[�v�����{�����邩��A�܂������B

���̊ԗ��D����HEPA���j�b�g�ŃN���[���x���`������B �J�C�l�`��5ppm �Ȃ��B�x������NAA���������ق��������̂���

>>761 ���B�g���v�����c�̃L�b�g���������ǎE�ۂ͊y�ˁB(sirVipG)

�`�W�A�Y�������~�����̂ł����ǂ��Ŕ����܂����H

>>796 >>795 �g�D�|�{wiki��낤�Ǝv���Ă���̂�

>>798 TDZ�͂܂��e�X�g�������Ǐ�肭�����ĂȂ�

TDZ���̌��\�Ȃ��l�i�����������

�G�߂̕ς��ڂ̓G�A�R���̉��x�ݒ�ǂ����悤�����N�h�L�h�L����c

���B�g���v�����c�͋��s������Ɉڂ����́H

~fukui/introduction/20030403takahashi.pdf

~fukui/introduction/20030403takahashi.pdf